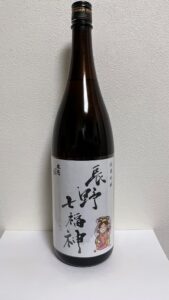

純米吟醸 長野七福神 弁財天【長野県】

「日本酒を広め日本の社会に広く貢献する」ために活動している当サイトが全国津々浦々の酒蔵に協力を仰ぎ、徐々にその品数を増やしている「都道府県七福神プロジェクト」

様々な土地に根差したお酒を呑み比べてもらえる建付けとして推進しております。

この度、長野七福神の記念すべき1柱目【弁財天】が発売されました!

協力してくださった酒蔵は、長野県長野市の犀川ほとりに蔵を構える東飯田酒造店。

「酒の味は呑めばわかる」の思想の下、味のレビューはしません。

生産者について理解を深め、思い入れを持って楽しんでいただけるよう東飯田酒造店についてご紹介させていただきます。

なんと創業1865年!

幕末の時代から脈々と受け継がれている歴史ある酒蔵です。

(蔵の入口に掲げられる主要銘柄「本老の松」の

現在、杜氏を務めるのは7代目の 飯田 淳(じゅん) 氏 御年40歳(お若い!)

兄妹3人で酒造りに取り組んでおり、1人1銘柄ずつ担当する“責任仕込み”というユニークなスタイルで醸造をしています。

(右から 怜(さとし)氏、淳 氏、美由紀 氏)

「地元に愛されるお酒」の伝統を守りながら、新たな挑戦を続けています。

特徴的な設備として挙げられるのは蒸米に利用している和釜。

デカすぎんだろ、、、

(大人が5,6人は入れそうなほど大きい)

維持コストや効率化の問題で、現代では和釜を利用する蔵も減っている中、

受け継がれた製法を守ることが強みになり蔵の発展に繋がると考えているとのこと。

この時代に残る酒蔵は猛者ぞろい。

そんな中で生き残る個性として、「釜で米を炊く」

古来より営まれてきた日本人の生活が東飯田酒造店のお酒には宿っています。

伝統を重んじる様子はこのようなところにも見て取れます。

“全ての作業場には神様がいる”

元来、日本酒は神に捧げるものとして造り続けられてきました。

それを分けていただいていると考えるのも乙なものです。

ライトに宗教行事を生活へ取り込めるのは日本人の良いところ。

このような作り手がいることに思いを馳せながら、日本酒に舌鼓を打つことでいつもと心持が変わるかもしれません。

そして、新たな挑戦を続けるという点。

飯田淳氏は昭和59年度生まれの信州の酒蔵跡取り5人からなるユニット

「59醸(ゴクジョウ)」のメンバー

「この年代だから造れるモノを生み出そう」とライバルながら同年代が集まりました。

毎年テーマを設定し、同じ酒米・精米歩合で各蔵がお酒を醸し、

10年続けた59醸の活動はつい先日ゴールインを迎えました。

条件を揃えるからこそ、蔵の色がより濃く表現される。

条件が揃っているからこそ、それでも味が大きく変わる日本酒の奥深さが浮き彫りになる。

趣向を凝らして、伝統を次世代へ伝える取り組みと言えます。

冒頭に触れた“責任仕込み”も挑戦のひとつです。

兄妹1人1種の杜氏を担当するスタイルで

酒米は長野県産の美山錦、水は犀川の伏流水を利用しつつ、

酵母や仕込みなどは各々に任せて醸されています。

右から

本老の松『恋』 三男 淳 担当

本老の松『艶』 次男 怜 担当

本老の松『澄』 末っ子長女 美由紀 担当

(長男がここに含まれていないのはまた別のお話)

ネーミングまでこだわられていて、

まさにこの一文字に各種の特徴が落とし込まれています。

甘酸っぱい『恋』、『艶』やかな米をイメージさせるふくよかな味わい、清らかに『澄』み渡る爽快さ

※個人の感想です

同じ酒米・お水を使ってもここまで振れ幅が出るものなのだと感動することは必至です。

「生き物を相手にしているのだから作業ではなく、仕事をするべき」と語る飯田淳氏。

この言葉にはハッとさせられました。

“製”造と言われれば、ベルトコンベアが思い起こされ右から左へ流されていく様子が想像されます。

日本酒には“醸”造という言葉を使いますね。

“醸す”とは麹を発酵させる工程を含めた製品を造ることを指しています。

発酵という現象に不可欠なのは麹菌(糸状菌)と酵母(微生物)。

日本酒はひとりでに酒になるわけではありませんし、日本酒を酒たらしめる生物は言うことを聞いてくれません。

言うことを聞いてくれないのは“環境”も一緒です。

年によって温度も湿度も何もかもが違います。

だからこそ、定型対応の作業ではなく、五感と知識・体をフル活用した仕事でなければ良いお酒は造れないということです。

そんな魂を込めて酒造りに挑んでいる東飯田酒造店に担当していただいた

長野七福神 弁財天

東飯田酒造店の公式ショップにて購入できる他、都内のいくつかの居酒屋にてお取り扱いがあります。

ご興味があれば、ぜひお問い合わせください。